| Colza d'hiver | Insectes ravageurs : Surveiller l'arrivée des méligèthes, à l'aide d'un piège à insectes ainsi que sur les boutons floraux de la tige principale du colza d'hiver. Ne traiter que si les seuils d'intervention sont atteints. Les plantes “pièges à méligèthes”, à floraison plus précoce, attirent ces insectes. |

| Escourgeon |

Maladies : Reconnaitre les principales maladies afin d'ajuster sa protection ! Stades : Les parcelles sont majoritairement entre le stade fin tallage (BBCH29) et redressement (BBCH30). Fertilisation : Normalement, la première fraction azotée (celle du tallage) a été appliquée dans la plupart des parcelles. Si ce n'est pas le cas, veuillez prévoir un programme en deux fractions. Une première fraction maintenant au stade tallage-redressement et une deuxième au stade dernière feuille. Veillez à ne pas dépasser 100 uN par apport. Voir présentation (slide 39) Livre Blanc en ligne (Présentation PowerPoint) Lutte contre la verse : Appliquer le régulateur au bon moment ! - Les escourgeons les plus développés commencent à se redresser (BBCH 30). Dans les parcelles à risque (variété sensible, forte disponibilité en azote, …), il peut se révéler judicieux d'appliquer un traitement régulateur dès le stade 1er nœud (BBCH 31). |

| Froment/ pois |

Stades : Fin tallage - début redressement (BBCH 29) pour le froment / 6 feuilles et 6 vrilles pour le pois dans les essais semés début novembre. Maladies : Jusqu'à présent, végétation saine, aucun symptôme observé. À surveiller. Fertilisation : Première fraction de 40 kg N/ha à apporter sous forme solide. |

| Epeautre |

Stade de développement : Stade plein tallage (plein mais pas fin). Fertilisation : Première fraction appliquée, la seconde peut encore attendre. |

CePiCOP - 25.03.2025 - Colza à surveiller - Céréales: reconnaître les maladies; Lutte contre la verse - Culture associée: fertilisation azotée

ImprimerCe ne sont pas les betteraviers qui me contrediront : cela fait plaisir de retrouver nos dates et nos repères ! Trois ans que les betteraves n'avaient pu être plantées en mars mais cette fois c'est fait ou en passe de l'être. Côté céréales et plus particulièrement pour la culture de l'épeautre car c'est quand même le thème de ce chapitre, la situation est bonne dans l'ensemble mais mérite d'être détaillée. Suite aux récoltes tardives voire très tardives des betteraves, maïs et pomme de terre, la période des semis des céréales a été particulièrement longue. Heureusement, les conditions étaient bien meilleures que lors de l'automne 2023. Cette fois, ce n'est ni la météo ni la portance des terres qui ont rythmé les semis mais bien la disponibilité des terres progressivement libérées par les récoltes des cultures de printemps. Les pluies sont arrivées par la suite et comme cela devient la norme, l'hiver a été très humide (286L/m²) principalement en janvier avec 170L/m² sur Gembloux. Côté température, le minimum de la saison fut de -6°C les 13 et 14 janvier ce qui confirme la tendance générale des hivers plus doux et plus humides et cela alors que la météo est devenue plus imprévisible que jamais pour le reste de la saison. Bien malin qui pourrait dire si les mois d'avril à août seront secs ou humides.

Les conséquences visibles de cet hiver pour les céréales sont un aspect bien différent des terres selon les dates de semis. Plus précisément : entre les plantes qui ont pu atteindre le stade tallage avant l'arrivée des pluies importantes (15 décembre) et celles des terres semées plus tardivement qui ont été bien plus affectées que les premières par les phénomènes de battances et de terres trop vite refermées par les pluies. En effet, les semis d'octobre sont, cette année, très réguliers et les épeautres y ont déjà développé un bon nombre de talles (entre 5 et 10 par plantes). Pour les semis plus tardifs (novembre et décembre), les zones sans végétation y sont plus nombreuses et les plantes n'ont encore que quelques talles.

L'hiver semble avoir pris fin il y a trois semaines avec le retour d'un temps plus sec et des températures plus clémentes. Avec le concours des vents d'est et de sud, la surface des terres a rapidement durci pour parfois former une croute indurée qui peut perturber le développement des plantes.

Dans les cas où le tallage n'est pas jugé suffisant, le passage d'un rouleau Cambridge (cranté) peut s'avérer bénéfique. Lors de printemps secs, c'est un outil efficace pour favoriser la reprise de végétation.

Pour les terres conduites selon les règles de l'agriculture biologique, les désherbages mécaniques sont à réaliser. Contrairement aux deux dernières saisons, les conditions sont idéales pour sortir les herses étrilles. En conventionnel, c'est l'heure des rattrapages lorsque les désherbages d'automne ont laissé passer ici des matricaires, là-bas des véroniques… Selon l'adventice considérée et son stade, un traitement mécanique peut là aussi, s'avérer suffisant. Si c'est le cas du mouron des oiseaux, ce n'est pas celui du rumex bien développé comme on en trouve en abondance dans les terres acides de nos Ardennes.

Côté engrais, les premières fractions ont été appliquées il y a souvent déjà plusieurs semaines. Trop tôt sans doute, mais après deux printemps pluvieux et d'accès très difficiles aux terres, il était compliqué de résister lorsque celles-ci sont redevenues portantes. C'est notre cas car nous avons apporté 50 unités d'azote le 5 mars sur nos essais. Dans notre situation, nous prévoyons d'appliquer une fumure complète de 140-160 unités en 3 fractions. C'est une forme d'assurance pour satisfaire l'ensemble de nos variétés car dans la pratique les essais fertilisation des dernières années ont confirmé qu'en épeautre une fumure en deux fractions était tout aussi efficace et économiquement plus rentable. Dans les terres plus froides (Condroz), la tendance est à appliquer de plus fortes teneurs (70-90 uN) ce qui par le passé s'est avéré adapté à ces conditions mais attention aux pertes et au risque de verse si l'ensemble des fractions « tallage + redressement+ montaison » dépasse 100 uN. Sulfasote, azote liquide ou granulé de N27, la forme de l'engrais a également son importance. Pour la première fraction, nous avons opté pour du sulfazote car le soufre, élément essentiel pour la plante et très présent dans les pluies au siècle dernier (il y a 25 ans) est devenu plus rare. En outre, c'est un des éléments les plus facilement lessivés par les pluies hivernales. Les céréales en manquent souvent lors de la reprise de végétation. Il est encore trop tôt pour la deuxième application car la montaison ne débutera pas cette semaine. Les plantes d'épeautre les plus avancées se redressent mais la phase tallage n'est pas terminée.

L'hiver n'a pas été froid. Cela s'observe à la structure des terres car le gel n'a pas pu faire son œuvre et l'on retrouve çà et là des blocs de terres compacts qui n'ont pas été délités par les gels (voir photo). Le froid hivernal est un de nos principaux alliés dans nos régions et particulièrement pour la lutte contre les insectes et les maladies. Il doit normalement mettre fin aux vols des pucerons mais cette année de nouveau, le thermomètre n'est pas descendu sous les -6°C dans les plaines et les adultes de pucerons ont sans doute survécu. Nous n'en avons pas encore observé mais nous restons attentifs. Pour les maladies fongiques, elles sont encore discrètes car le vent d'est freine leur développement. Cependant, l'absence de froid n'a pas permis de réduire l'inoculum des rouilles et je pense en particulier à la rouille brune, très présente l'an dernier et que l'on devrait retrouver lorsque les températures moyennes repasseront au-dessus de 15°C.

Je vous souhaite une agréable semaine,

Guillaume Jacquemin

La résistance à la verse des céréales est fortement liée à la résistance de la tige. C'est donc lors de la formation et l'élongation de la tige, entre les stades épi 1cm (BBCH 30) et deuxième nœud (BBCH 32) qu'il convient d'être attentif. Il faut veiller à privilégier des entre-nœuds courts et une paroi épaisse en évitant que les plantes ne grandissent trop vite. L'allongement des entre-nœuds dépend principalement de l'espèce et de la variété, du niveau de nutrition azotée et des conditions météorologiques au moment de la montaison.

Les escourgeons les plus développés ont déjà reçu un premier apport d'azote et ils commencent à se redresser (BBCH 30). Un traitement régulateur au stade premier nœud (BBCH 31) peut se justifier dans les parcelles à risque. La variété constitue le premier facteur de risque : certaines sont beaucoup plus sensibles à la verse que d'autres. Les tableaux détaillant la sensibilité variétale à la verse sont présents dans les éditions de février 2025 et septembre 2024 du Livre Blanc Céréales. La disponibilité en azote dans la parcelle est un second facteur de risque : plus il y a d'azote disponible, plus le risque est élevé. S'il n'a pas encore eu lieu, il peut donc s'avérer judicieux de modérer l'apport d'azote au redressement (BBCH 30). Enfin, les conditions météorologiques peuvent accentuer le risque de verse : un climat sombre et humide pendant la montaison est favorable à la verse.

L'application d'un traitement régulateur est donc recommandée pour les parcelles qui présentent un ou plusieurs de ces facteurs de risque. Outre la variété et la disponibilité en azote à prendre en compte, le traitement régulateur doit également être raisonné en fonction de l'état végétatif de la culture. Le traitement pourrait en effet se révéler contreproductif s'il est pulvérisé sur une culture qui n'est pas en pleine croissance. Afin de maximiser l'efficacité de ces traitements, il est préférable d'attendre le retour de conditions climatiques favorables. Il est ainsi conseillé d'appliquer le traitement au début d'une période de 4 à 5 jours de temps poussant (luminosité élevée, faible amplitude de température et température moyenne supérieure à 10 C°).

SprayVision, un outil d'aide à la décision déterminant, en fonction des prévisions météorologiques, le meilleur moment pour pulvériser, est disponible sur la plateforme agromet.be (https://agromet.be/fr/oad/pulve/sprayvision/v1/).

Groupe « Phytotechnie » F. Henriet

La culture associée, froment d'hiver - pois protéagineux d'hiver, suit son développement et profite de cette période plus sèche et ensoleillée. Jusqu'à présent, et contrairement à l'année passée, aucun symptôme de maladie n'a été observé dans les essais. La vigilance reste toute de même de mise.

Concernant la fertilisation azotée de l'association, il est recommandé d'apporter une fumure azotée totale de 100 kg N/ha afin de maximiser les performances de l'association et d'assurer une bonne récolte de froment. Il est très important de ne pas surfertiliser ses parcelles de froment-pois. En effet, une fertilisation trop importante, voire trop précoce, limite la mise en place et le développement des nodosités (siège de la fixation symbiotique) sur les racines du pois.

Cette fumure devra être appliquée selon un schéma en deux fractions. Un premier apport de 40 kg N/ha doit être effectué au stade intermédiaire « tallage-redressement » du froment (BBCH 29). Ensuite, un second apport de 60 kg N/ha doit être planifié lorsque le froment aura atteint le stade dernière feuille étalée (BBCH 39).

Pour les associations semées au début du mois novembre, le froment arrive doucement au stade fin tallage - début redressement (BBCH 29). Le pois protéagineux présente 6 feuilles et 6 vrilles. La première application de 40 kg N/ha pourra donc être réalisée prochainement sur ces parcelles. Il est recommandé de l'appliquer sous forme solide.

Les escourgeons se situent désormais au stade redressement/ épi 1 cm (BBCH30) et il est doucement temps d'observer vos parcelles. Une intervention au bon moment est la clé d'une lutte raisonnée ! Deux stades phares (BBCH) sont à surveiller en escourgeon : le stade premier nœud (31) et le stade dernière feuille (39). À ces moments stratégiques, une observation attentive des parcelles permet d'identifier les maladies présentes et d'évaluer la nécessité d'une intervention ou non, en s'appuyant sur les recommandations du CePiCOP.

1/ La rhynchosporiose (Rhynchosporium secalis)

Cette maladie fongique se manifeste par des lésions foliaires irrégulières, sèches en leur centre (aspect blanchâtre) et bordées d'une marge brune bien délimitée (Figure 1). Parfois, la base du limbe est atteinte, avec un dessèchement entouré d'un liseré brun visible au niveau des oreillettes et de la ligule. La contamination débute à la base des plantes et progresse vers les étages supérieurs sous l'effet des pluies (effet "splash"). Il est essentiel d'écarter le feuillage pour détecter sa présence (Figure 2). La maladie peut s'installer dès l'automne sur les jeunes plantules et se développe activement au début du printemps. Le risque épidémique est maximal à cette période, tandis qu'à partir de l'épiaison, les températures supérieures à 20°C freinent sa progression.

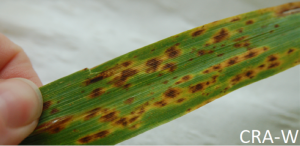

2/ L'helminthosporiose (Pyrenophora teres)

Les symptômes apparaissent sous forme de nécroses brun foncé entourées d'un halo jaune, visibles sur les deux faces des feuilles. Ces lésions, souvent longitudinales, s'alignent le long des nervures et présentent un réseau sombre en "échelle" (Figure 3). L'infection se propage uniformément dans la parcelle et progresse de la base vers le sommet de la plante. Elle peut infecter les plantules avant l'hiver, se réactiver à la reprise de croissance, et provoquer des attaques sévères après le déploiement de la dernière feuille jusqu'à la fin de la floraison.

3/ La rouille naine (Puccinia hordei)

Les symptômes sont des pustules orange à brune isolées et disposées aléatoirement sur le limbe foliaire (Figure 4). Ces pustules contiennent une poudre brun-orangé composée de spores facilement dispersées par le vent. Cette maladie ne forme pas de foyers au niveau de la parcelle et se retrouve partout dans le champ infecté. En sortie d'hiver, des pustules de rouille naine peuvent être visibles sur les plantes mais la maladie ne devient vraiment problématique qu'après le déploiement de la dernière feuille. Sa propagation ralentit lorsque les températures excèdent 25°C, mais elle peut persister jusqu'à la fin du cycle de culture.

4/ La ramulariose (Ramularia collo-cygni)

Les symptômes de la maladie sont de petits spots rectangulaires dont les côtés les plus longs suivent les nervures des feuilles. Les côtés les plus courts sont plus irréguliers. Ses tâches nécrotiques sont de couleur brun foncé. Le tout est entouré d'un halo jaune bien marqué (Figure 5). Les symptômes peuvent être vus sur les deux faces de la feuille infectée. La ramulariose ne se déclare réellement que lorsque la plante a enclenché sa croissance reproductive. C'est donc souvent à la fin de l'épiaison qu'une épidémie de ramulariose peut démarrer. Les symptômes apparaissent très rapidement et l'état de la culture peut changer du tout au tout en une semaine si la protection fongicide n'a pas été suffisante.

A ne pas confondre avec :

- Les symptômes physiologiques dûs à un stress lumineux : provoque de petits spots brun foncé limités à la surface exposée à la lumière, sans trace sur l'autre face (Figure 6).

- Les taches léopard : certaines variétés peuvent produire des taches brunes plus ou moins grandes, présentant parfois un léger halo jaune, mais beaucoup moins prononcé que la ramulariose (Figure 7).

- Les brûlures polliniques : lors de la floraison durant une période humide, le pollen peut coller aux feuilles d'orge, les brûler et favoriser la croissance de champignons saprophytes, de bactéries et de levures induisant de petits points bruns sur la surface de la feuille. Ils sont plus petits que les spots de ramulariose (taille d'un trou d'aiguille).

- Les réactions à l'oïdium : la plupart des variétés d'orge actuelles résistent bien à l'oïdium. Certaines cependant génèrent des taches en se défendant contre la maladie (oxydative burst). Ce sont des spots bruns au sein desquels un mycélium blanc (début d'infection de l'oïdium) est visible (Figure 8).

Des compléments d'informations sont disponibles sur les sites :

- http://www.livre-blanc-cereales.be/thematiques/maladies/

- http://www.fiches.arvalis-infos.fr/liste_fiches.php?fiche=acc&type=

Groupe « maladies » A. Nysten

Les températures très douces pour la saison, avec notamment un vent du Sud, et l'ensoleillement généreux de la semaine dernière ont favorisé le développement rapide de la culture de colza d'hiver. L'allongement de la tige principale s'accompagne du développement des boutons floraux déjà bien visibles ou encore cachés par les feuilles. Quelques champs de colza d'hiver moins bien implantés à l'automne, sont plus tardifs et plus hétérogènes.

Les plantes de colza d'hiver « pièges à méligèthes », plus précoces à la floraison (variétés ES ALICIA, (DK) EXAVANCE, ATRAKT et (LID) TRETO), dont les semences ont été ajoutées lors du semis de colza à l'automne 2024 à raison de 3-4 graines/m², se développent plus rapidement que la variété principale et attirent les méligèthes dans les fleurs déjà ouvertes. La couleur jaune du piège et des fleurs de colza, attire les insectes.

Les vols d'insectes ont également redémarré. Les relevés des bassins jaunes de ce lundi 24 mars, indiquent l'arrivée des méligèthes dans 17 champs sur 21 suivis dans le cadre du réseau d'observations hebdomadaires (de 1 à 85 méligèthes adultes piégés en une semaine). Plus discret, le charançon de la tige du colza a été piégé dans 8 champs (de 1 à 4 adultes par bassin) ; le charançon de la tige du chou a été piégé dans 14 champs (de 1 à 6 adultes en général, 28 adultes dans un seul bassin).

En plus des relevés hebdomadaires d'insectes dans les pièges, les observations des insectes sur les plantes de colza d'hiver, ce lundi avec des températures plus fraîches, mentionnent qu'aucun méligèthe n'était présent dans les inflorescences, dans 9 champs de colza. Dans 11 champs, le nombre total de méligèthes présents sur 40 plantes était inférieur aux seuils de traitement (de 1 à 56 adultes pour 40 plantes). Plusieurs plantes de colza d'hiver ne portaient aucun méligèthe.

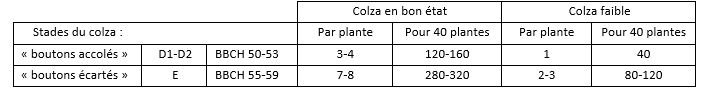

Les seuils d'intervention varient en fonction du nombre moyen de méligèthes par plante, du stade de développement du colza mais également de la vigueur des plantes de colza :

Le charançon de la tige du colza, plus difficile à trouver dans les plantes, n'a été repéré que dans un seul champ du réseau.

Les stades actuels du colza d'hiver, avec la présence de petits boutons floraux sensibles aux attaques de méligèthes, sont à surveiller jusqu'à la floraison du colza d'hiver.

Les produits autorisés en Belgique en 2025 en colza d'hiver, contre les charançons de la tige (https://centrespilotes.be/media/filer_public/df/56/df56b2aa-2960-410d-a290-db0b58983b54/colza_dhiver_liste_insecticides_charancon_de_la_tige_belgique_2025.pdf ) et contre les méligèthes (https://centrespilotes.be/media/filer_public/25/ed/25ed13ed-ca4f-4a4e-aa2c-c7e053610691/colza_dhiver_liste_insecticides_meligethe_belgique_2025.pdf ) se trouvent sur le site du CePiCOP, sous l'onglet Oléagineux.

Les méligèthes recherchent du pollen pour se nourrir et en trouvent sur les étamines des fleurs ouvertes ou perforent les boutons floraux encore fermés. Plus les boutons floraux sont petits, plus le risque est grand de toucher le centre (pistil) et de provoquer un avortement : dessèchement du bouton floral et absence de silique à cet endroit (fruit contenant les futures graines de colza).

Lorsque les températures vont augmenter et avec le retour du soleil, les vols d'insectes seront surveillés de près. Un traitement n'est envisagé que lorsqu'il y a suffisamment d'insectes dans la culture, en observant 40 plantes et en se référant aux seuils d'intervention. Il n'y a pas d'effet préventif en l'absence d'insectes.

Christine Cartrysse, Centre Pilote CePiCOP

À cette occasion, nous vous invitons à un événement anniversaire le jeudi 19 juin, une journée spéciale pour découvrir le travail de nos équipes et de nos partenaires.

Bloquez la date et restez connectés : nous vous dévoilerons bientôt tous les détails pratiques de cette belle journée.

Nous espérons vous voir nombreux pour célébrer ensemble ces 20 ans d'engagement !

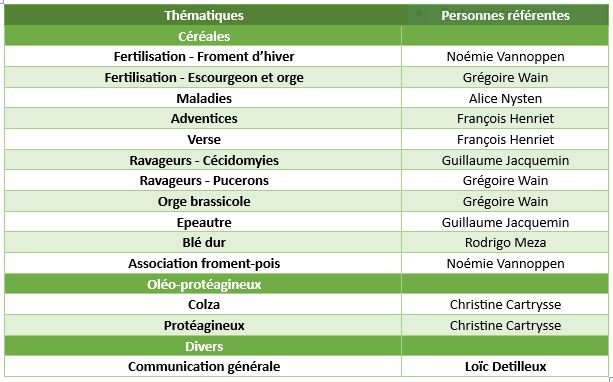

Depuis quelques semaines, les avertissements en céréales et oléo-protéagineux pour la nouvelle saison ont repris. Si vous souhaitez en savoir plus ou poser vos questions à l'un.e de nos expert.e.s, voici les différentes thématiques abordées dans nos avertissements ainsi que leurs référents. Vous trouverez leurs coordonnées dans l'annuaire ci-dessous.

Annuaire :

C. Cartrysse (CePiCOP) : Mail: cc@cepicop.be - Tel: 0497/53.84.47

L. Detilleux (CePiCOP) : Mail: coordinateur@cepicop.be - Tel: 0499/63.99.00

F. Henriet (CRA-W) : Mail: f.henriet@cra.wallonie.be - Tel: 0479/85.03.07

G. Jacquemin (CRA-W) : Mail: g.jacquemin@cra.wallonie.be - Tel: 0474/96.12.89

R. Meza (CRA-W) : Mail: wr.meza@cra.wallonie.be - Tel: 0471/49.07.27

A. Nysten (CRA-W) : Mail: a.nysten@cra.wallonie.be - Tel: 0479/65.16.30

N. Vannoppen (CePiCOP) : Mail: nv@cepicop.be - Tel: 0491/93.11.14

G. Wain (CePiCOP) : Mail: gw@cepicop.be - Tel: 0499/63.98.11