Céréales

pointent et commencent à se déployer (BBCH37-39)

La météo favorable se poursuit

Quelques pluies qui font du bien et un temps qui reste très sec. Des températures parfois chaudes parfois plus fraiches mais qui ne descendent pas sous les 5-6°C, que pouvons-nous demander de mieux ? La saison se poursuit donc avec cette météo très favorable.

Stade de développement

La dernière feuille de la majorité des épeautres semés en octobre est désormais bien visible. Pour les variétés tardives à l'épiaison comme Sérénité et Lucky, elle est encore pointante (BBCH 37) ; pour les précocités modérées comme Cosmos ou Zollernperle, elle est enroulée et pour les plus précoces comme Franckentop ou Zollernfit, elle est désormais complètement déployée (BBCH 39). Pour les semis plus tardifs, les champs sont encore au stade deuxième nœud (BBCH 32) et la feuille visible est l'avant-dernière feuille. Cette année, la plupart des maitres-brins (tige principale) compteront 7 feuilles avant l'apparition des épis.

Fertilisation

Cette semaine, les conditions sont réunies pour appliquer si ce n'est déjà fait la dernière fraction. La fumure pour laquelle nous avons opté, cette année est de 60-50-50 pour les parcelles régulées une fois et de 40-40-40 pour celles cultivées sans régulateur. En Condroz, nous avons appliqué l'azote en deux fractions respectivement de 80 et de 70 unités tandis qu'en Ardenne, les deux fractions seront seulement de 50 unités chacune.

Régulateur de croissance

Comme expliqué précédemment, les conditions de l'année nous ont permis de nous contenter d'un seul traitement raccourcisseur en épeautre. Si vous n'en avez pas appliqué et qu'il vous semble que votre culture est trop dense (nombre de talles élevé et fertilisation supérieure à 120 uN), il est toujours possible d'appliquer certains produits mais la liste est plus réduite que lors du stade dernière feuille (BBCH 32). Sont agréés jusqu'au stade BBCH 39, les raccourcisseurs contenant de la prohexadione-Ca seule (Fabulis OD, Yawl,…) ainsi que le Medax Max.

Maladies et tâches physiologiques

A la fin de cette semaine, toutes les feuilles des épeautres semés en octobre seront déployées (BBCH 39), à partir de ce stade, le traitement unique peut être appliqué. De la rouille jaune est toujours rapportée sur la variété Cosmos ce qui, en cas de foyer actif, incite à intervenir dès que la dernière feuille sera étalée. On se situera alors aux alentours du 10 mai et le traitement devra protéger la culture jusqu'à la mi-juin soit 5-6 semaines. Dans ce cas un traitement complet est souhaitable et contiendra des molécules très efficaces et assez rémanentes (nouvelles triazoles, SDHI,…), ces traitements vous couteront entre 80 et 120€ l'hectare. Pour toutes les situations où la culture est saine, il existe une autre possibilité. Cette saison, la septoriose ne sera pas un problème, seule la rouille brune (et éventuellement la rouille noire) sont à craindre dans les prochaines semaines. Contrairement à la septoriose, les rouilles se contrôlent assez facilement avec de « plus vieilles » molécules comme les triazoles suivantes : prothioconazole, tebuconazole, metconazole et les strobilurines telles que l'azoxystrobine (= Amistar®) ou la pyraclostrobine. En combinant, une molécule de chacune de ces deux familles, on obtient une protection suffisante pour un coût d'environ 40 à 60€ de l'hectare.

Afin de garantir la protection le temps nécessaire au remplissage des grains, il est judicieux, lorsque la culture est particulièrement saine, de postposer le traitement jusqu'à l'apparition de pustules de rouille brune sur la F3. On peut, dans ce cas, décaler le traitement jusqu'à l'épiaison (BBCH 51).

Comme pour les insectes un traitement prématuré est souvent contre-productif : il crée un vide que la nature se charge de combler dès que les produits perdent de leur efficacité. En « insecte », et particulièrement en « puceron », ce mécanisme est appelé « effet boomerang » ; les pucerons recolonisant le champ bien plus rapidement 10 jours après le traitement insecticide que dans un champ non traité dans lequel les parasitoïdes sont toujours présents. Pour les maladies cryptogamiques (les champignons), le phénomène est moins documenté mais il est tout aussi réel. Il existe une multitude de micro-organismes ni bons ni mauvais que l'on dit « commensaux » qui occupent la place sur les feuilles retardant le développement des agents pathogènes. C'est pourquoi, si l'on dispose d'un traitement dont la rémanence n'excède pas 4-5 semaines, que l'on souhaite une protection de 6-7 semaines, et que l'on démarre d'une situation saine, il vaut mieux attendre 2 semaines de plus avant d'appliquer le traitement, les champignons se développeront moins vite avant qu'après la période d'efficacité du traitement.

Il existe évidement la solution de ne pas traiter. Ce devrait d'ailleurs être une bonne année pour les céréales bio. C'est ce que nous leur souhaitons mais en agriculture conventionnelle (avec les prix du marché), la seule saison où l'absence totale de traitement fongicide a été plus rentable que le traitement unique a été la saison 2016-2017. Si à l'avenir, à l'instar de ce qui se fait en Suisse, il existe un prix spécifique pour les récoltes des céréales « faibles intrants », le conseil pourra évoluer en ce sens. Accompagnant ces évolutions, notre objectif reste et restera de vous conseiller afin d'optimiser le rendement économique de vos céréales. De manière rassurante, ce dernier est souvent bien plus écologique que le rendement agronomique maximal permis par des apports surdimensionnés d'engrais et de produits phytosanitaires.

Le coin « Culture »

La petite parenthèse du jour concerne la situation de l'épeautre en Suisse. Toujours lors du congrès de mars dernier, nous avons eu la chance d'accueillir Dario Fossati, le sélectionneur de céréales de l'Agroscope (le CRA-W suisse), pensionné depuis le mois dernier après avoir, durant les 40 dernières années, créé, avec ses équipes, la majorité des variétés de blés actuellement cultivés en Suisse.

Il ne sélectionne pas d'épeautre mais a accepté de nous faire un point sur la situation de cette culture dans son pays. L'histoire de l'épeautre en Suisse est similaire à celle de la Wallonie. On y cultive cette espèce depuis le Néolithique et jusqu'au 19ème siècle, elle est la principale céréale du pays. Depuis, l'épeautre a dû céder sa place au froment mais il reste une céréale importante pour les Suisses avec environ 10.000 ha pour 80.000 ha de froment. Preuve de cet attachement à cette culture, l'Agroscope possède la plus grande collection d'épeautre du monde. Elle contient 2000 accessions. Et pourtant…

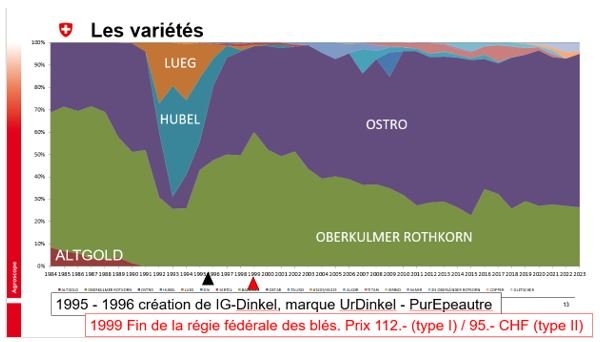

L'Agroscope ne fait plus de sélection d'épeautre et le marché de l'épeautre suisse ne repose que sur deux variétés : Oberkulmer et Ostro inscrites respectivement en 1948 et 1978. En réalité, le marché ne repose que sur une seule génétique car la variété Ostro est le résultat du croisement d'Oberkulmer avec le Rouge du Tyrol.

En cause, la décision gouvernementale motivée par des lobbies très puissants, fin des année 90', d'accorder un prix très différencié entre les « Ur dinkel », les « purs épeautre » et les autres variétés qui contiennent peu ou prou de froment.

La décision peut sembler pertinente au premier abord mais c'est sans compter que l'épeautre est à l'origine un hybride entre l'amidonnier et le froment (voir Avis épeautre 2) et que la définition actuelle suisse d'un « pur épeautre » est un épeautre qui doit être semblable à Oberkulmer. Nos races locales wallonnes (Avis épeautre n°6), par exemple, ne correspondent pas à cette définition. Les croisements entre les épeautres et les froments spontanés sont nombreux et les premiers croisements volontaires entre les deux sous-espèces ont été réalisés en Allemagne fin des du 19ème siècle. En Belgique, c'est seulement dans les années 50' que la Lignée 24 a été croisée avec le froment suédois Virtus pour donner naissance à la variété Ardenne et à tous ses descendants (Rouquin, Franckenkorn, Cosmos,…).

Toute la sélection suisse intégrant une part de froment a donc été balayée du marché il y a 25 ans. Ce fut notamment le cas des variétés Lueg et Hubbel, variétés, pour l'époque, bien plus résistantes et productives que Oberkulmer et Ostro.

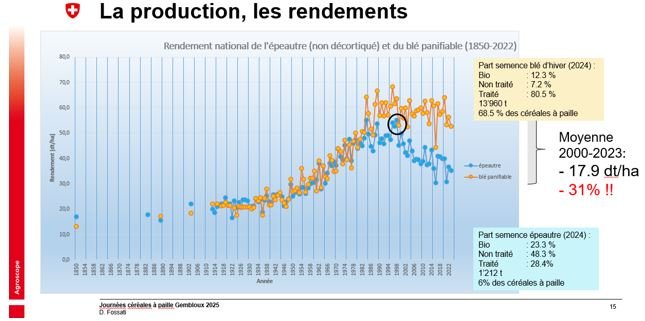

La conséquence de cette recherche de la « pureté variétale », terme qui donne des frissons 80 ans après l'ouverture des portes des camps de l'horreur, apparaît désormais clairement à l'analyse des rendements. Si depuis, 20 ans, les rendements en froment stagnent et ne diminuent pas, c'est parce que la sélection compense les pertes dues au dérèglement climatique. En épeautre, l'arrêt de la sélection et la non-utilisation d'une magnifique diversité a conduit la culture à une réduction de 30% du rendement ! Les deux « purs » épeautres sont très sensibles à la verse, aux rouilles et ne sont pas adaptés aux nouvelles conditions climatiques plus sèches et plus chaudes qui affectent la Suisse.

Dans mon métier, je passe beaucoup de temps à étudier les métabolismes de défense et de développement des espèces végétales. Je remarque avec toujours autant d'émerveillement la diversité des mécanismes mis en place par les plantes au travers des variétés. Elles n'ont jamais une façon unique de réagir face à un pathogène, un ravageur, un stress ou une carence. La diversité des variétés permet de ne pas suivre des procédures figées. En les adaptant continuellement et en mettant à profit la diversité de leurs mécanismes de réaction, on peut faire face aux défis climatiques. Dans le monde vivant, la rigidité est synonyme de mort. C'est pourquoi je plaide pour une sélection vivante et diversifiée.

Je vous souhaite une très belle semaine,

G. Jacquemin